Ich mache mich auf die Reise in das Spirituellen Zentrum meiner Zen-Linie, um zum jährlichen Zen-Sommer-Training anzutreten…

Der Linienbus schleicht von Haltestelle zu Haltestelle durch die Unterfränkische Provinz. Er ist bis auf den letzten Platz besetzt – wie immer, wenn am Hof neue Kurse beginnen.

In einem kleinen Dorf, dreißig Kilometer hinter Würzburg, spuckt er fast alle Fahrgäste auf einmal aus. Mit Rollkoffern, Rucksäcken und Taschen beladen, wandert die kleine Karavane von der Bushaltestelle zum Empfang des spirituellen Zentrums.

Sie nimmt den Weg über den großen Parkplatz. Die Mehrheit der Gäste kommt mit dem Auto. Und zwar aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, wie die Kfz-Kennzeichen verraten.

Nach dem Parkplatz geht es an der roten Backsteinkirche vorbei durch einen Durchgang. Dann steht man im riesigen Innenhof. Der wird auf allen vier Seiten von Gebäuden umrahmt.

Ich praktiziere Zen in einem der größten spirituellen Zentren Europas.

Über viele hundert Jahre war der Hof ein Benediktinerkloster. Die Säkularisierung machte dem Klosterleben ein Ende. Nach einer wechselvollen Geschichte – und Jahren des Leerstandes – erwachte er zu neuem spirituellen Leben.

Was wohl die Benediktinermönche, die hier einst beteten und arbeiteten, über diese Spiritualität denken würden?

Immerhin war es einer ihrer Brüder, der den Hof aus seinem Zauberschlaf erweckte: der Benediktinermönch Willigis Jäger.

Die katholische Kirche war ihm nicht dankbar dafür – um es Milde auszudrücken. Der Leiter der Glaubenskongregation in Rom – Kardinal Ratzinger (der später ironischerweise den Papstnamen „Benedikt“ wählen sollte) – überzog Willigis mit Lehr- und Publikationsverboten.

Das war die Vorgeschichte: damals war Willigis noch in Würzburg aktiv. In seiner Dreifachfunktion als Ordenspriester, Lehrer (Latein) und Zen-Meister gab er in einem ehemaligen Priesterseminar seines Ordens Meditationskurse, schrieb Bücher und zelebrierte Gottesdienste. Seine Messfeiern, Predigten und Veröffentlichungen entsprachen nur bedingt der reinen Lehre der katholischen Kirche.

Das kam in den Leitungsgremien der katholischen Kirche nicht gut an. Aber viele andere waren ihm sehr dankbar dafür. Zumal Willigis damals – Mitte der 80er Jahre – einer von ganz wenigen Deutschen war, die in Japan zu Zen-Meistern wurden und diese Kunst in ihre Heimat zurückbrachten.

Zuvor waren es nur japanische Meister gewesen, die immer wieder für ein paar Wochen nach Deutschland reisten und hier Sesshins anboten. Sie sprachen weder Deutsch noch Englisch und waren deshalb immer auf Dolmetscher angewiesen. Es muss für beide Seiten eine mühsame Angelegenheit gewesen sein.

Deshalb wurde Willigis überrannt von Praktizierenden. Jeder Raum, in dem er Kurse abhielt, jedes Haus, in dem Sesshins unter seiner Leitung stattfanden, war bald zu klein. Erst waren es fünfzig Schüler, dann hundert, irgendwann zweihundert.

Umgekehrt proportional zur Popularität Willigis bei den Praktizierenden entwickelte sich seine Reputation in Rom. Er und eine Reihe anderer Ordensschwestern und -Brüder, die sich der Mystik verschrieben hatten und in Japan zu Zen-Lehrern geworden waren, galten dort als Bedrohung für die Lehre der katholischen Kirche.

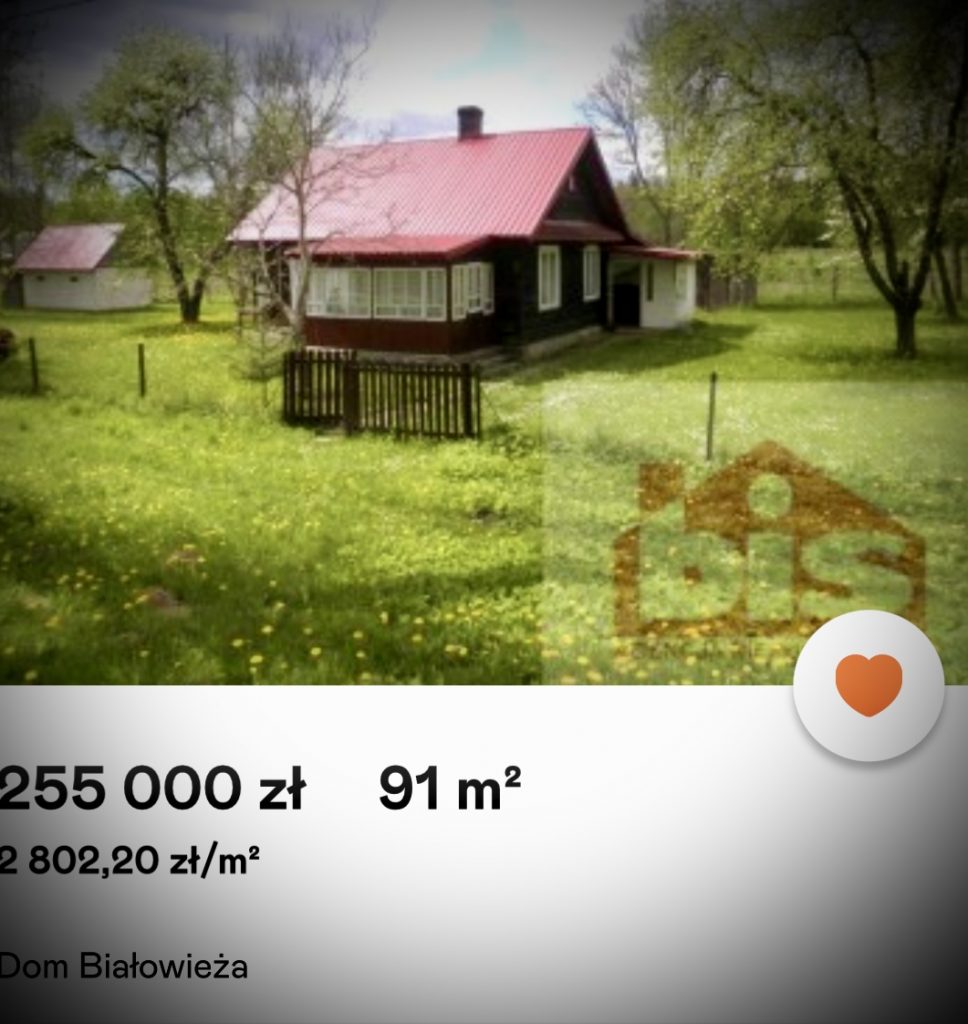

Als das – lange erwartete – Lehr- und Publikationsverbot von der Glaubenskongregation verhängt wurde, gab es deshalb schon einen Plan: Willigis ließ sich von seiner Ordensgemeinschaft „beurlauben“ und seine Truppe kaufte ein Retreathaus im Schwarzwald. Nur – wie immer – war es bald zu klein.

Eine große Lösung musste her.

Eine von Willigis Schülerinnen hatte als Unternehmerin ein Vermögen erwirtschaftet. Sie gründete eine Stiftung, die das halb verfallene Kloster im Mainfränkischen kaufte.

Willigis war damals Mitte 70. Die Leute schüttelten die Köpfe und fragten: „Was will der Alte mit der Ruine?“

Wie sich herausstelle: Viel. Oder besser: Alles. Bescheidenheit gehörte nur bedingt zu Willigis hervorstechenden Charaktereigenschaften.

Dafür konnte Willigis gut führen und hatte ein Gespür dafür, auf welche seiner Schüler er setzen musste, damit der Hof gedieh.

Und das tut er noch immer. Auch, nachdem Willigis in hohem Alter die Leitung abgab, und nachdem er 2020 starb.

Dabei ist der Hof nicht jedermanns Geschmack. Viele „Altschüler“ aus der Würzburger Zeit waren nicht begeistert darüber, als es auf einmal so anonym zuging. Und auch darüber, dass nicht mehr nur Zen und die christliche Meditationsvariante „Kontemplation“ angeboten wird, waren nicht alle glücklich.

Aber ein Haus mit 200 Betten, zwei Speisesälen und einer ganzen Sammlung Seminarräumen muss bespielt werden.

Deshalb gleicht das Jahresprogramm des Hofes einem spirituellen Gemischtwarenladen: man kann Bogenschießen und japanischen Schwertkampf lernen, achtsam töpfern und vergolden, Reki, hypotrophes Atmen und Chanten üben, Paartherapie- und Familienaufstellungswochenenden buchen.

Die zwei bis drei Zen-Einführungskurse im Monat sind gut besucht. Genau wie die Sesshins, die mehrmals im Monat stattfinden. Aber die Zen-Leute müssen damit leben, dass sie nicht unter sich sind. Dass sie sich den Hof mit Menschen teilen müssen, von denen sich viele mit dem Schweigen schwer tun und denen es an Achtsamkeit und Präsenz mangelt.

Im Ergebnis ist der Hof mit seinem stilvollen Zen-Garten, seinen gepflegten Außenanlagen, seinen geschmackvollen Gebäuden und dem wohlsortierten Buch- und Hofladen Spiegelbild und Sammelbecken der deutschen Achtsamkeits-Kultur. Die teilweise schrille Blüten treibt.

Ich betrachte es als Übung in Akzeptanz – und Humor. Auch über mich selbst.

Umgekehrt muss für viele Entschleunigungsadepten der Anblick all der konzentriert im Schweigen vor sich hin wandelnden Zen- und Kontemplations-Schüler befremdlich sein.

Ich finde, es hat alles seine Vor- und Nachteile: das Retreathaus am Ende der Welt ist klein und persönlich. Ich bin mit meinen Dharma-Schwestern und -Brüdern befreundet. Wir treffen uns regelmäßig, um gemeinsam mit unserer Lehrerin zu meditieren. Zugehörigkeit und Beständigkeit sind wichtige Qualitäten – im Leben, wie in der Spiritualität. Allerdings geht es unvermeidlich mit den Schattenseiten sozialer Beziehungen einher: persönliche Spannungen, Divergenzen in Bezug auf Gegenwart und Zukunft der Gemeinschaft…

Eine Sangha ist nichts anderes als eine spirituelle Familie. Mit allen Konsequenzen.

Die Anonymität des Hofs – und das Schweigen während der Kurse – verhindert, dass persönliche Beziehungen entstehen können. Und sorgt dafür, dass soziale Spannungen und Richtungsstreitigkeiten für Durchschnittspraktizierende wie mich ohne Bedeutung sind.

Ich komme Jahr für Jahr, praktiziere Zazen (Sitzmeditation), Kinhin (Gehmeditation), verrichte die tägliche Arbeitsstunde, zu der jeder Gast verpflichtet ist und erfreue mich am leckeren Essen und den schönen Gärten.

Normalerweise spreche ich während meines Aufenthaltes nur mit einem Menschen: dem Zen-Lehrer im Dokusan.

Und am Ende bedanke ich mich beim Assistenten. Mit zwei Sätzen. Das war es.