Die Tarot-Karte „XVIII“ – „Der Mond“ steht für Illusionen und Prüfungen auf der Schwelle zu einer neuen Bewusstseinsebene.

Ein paar Tage, nachdem ich den Piraten-Lama-Traum geträumt habe, tippe ich den Blogtext dazu herunter, bevor ich zu Bett gehe. https://www.water-runs-east.eu/piraten/ Hinterher schlafe ich mit den Bildern des seltsamen Traumes im Kopf ein – und bekomme von meinem Unbewussten eine „Traum-Fussnote“ nachgeliefert:

Ich sitze auf dem Cloodeckel einer Toilette in einem weiß gekachelten Badezimmer und starre in eine Badewanne. Sie ist fast bis zum Rand mit einer brackig-braunen Brühe gefüllt. In dem schmutzigen Wasser paddelt verzweifelt ein Wildschwein-Ferkel, den Rüssel in die Luft gestreckt. Unter der Oberfläche erkenne ich einen seltsamen Fisch, er ist lang und schmal und sieht aus wie ein Stock. Außerdem schwimmt auf dem Grund der Wanne noch ein drittes Tier, an das ich mich aber nach dem Aufwachen nicht mehr richtig erinnern kann.

Während ich die drei Tiere beobachte, die vor meinen Augen in der ekeligen Suppe wieder und wieder im Kreis an mir vorbei ziehen, weiß ich, dass ich irgendwas tun muss. Nur was? Alles in mir fühlt sich an wie tot, die Situation löst keine Emotionen in mir aus.

Schließlich greife ich ins Wasser, packe den Fisch und halte das steife Tier angeekelt auf Armeslänge von mir weg. Ich müsste ihn erschlagen, wird mir bewusst. Nur habe ich keine Ahnung, wo sich bei diesem seltsamen Fisch der Kopf und der Schwanz befindet? Er sieht einfach nur aus wie ein langer schmaler Stock. Während ich ihn verwirrt anstarre und mir einen Reim daraus zu machen versuche, fällt mir ein, dass er wohl gerade dabei ist, zu ersticken. Ich werfe ihn wieder ins Wasser zurück. Den Vorgang wiederhole ich mehrmals, aber sooft ich den seltsamen Fisch auch in der Hand halte: ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll.

Irgendwann kommt mir in den Sinn, dass der Frischling bald geschlachtet werden muss. Wenn er zu viele Stresshormone produziert, wird die Qualität seines Fleisches darunter leiden! Das ist ein Gedankengang, mit dem mein Traumbewusstsein etwas anfangen kann. Ich nehme ein Handtuch, klaube das zappelnde Ferkel aus der Brühe und rubble es auf dem Fliesenboden ab.

Damit wache ich auf. Und bin kein bisschen schlauer als zuvor. Wenn DAS die Erklärung für den Piraten-Lama-Traum gewesen sein soll, dann vielen herzlichen Dank an mein Unbewusstes! „Geht es vielleicht ein bisschen pragmatischer?“, beschwere ich mich. Vergebens. Es folgt kein verständlicher „Erklärtraum“ in dieser Nacht. Meine Innere Stimme scheint der Ansicht zu sein, dass sie getan hat, was in ihrer Macht steht.

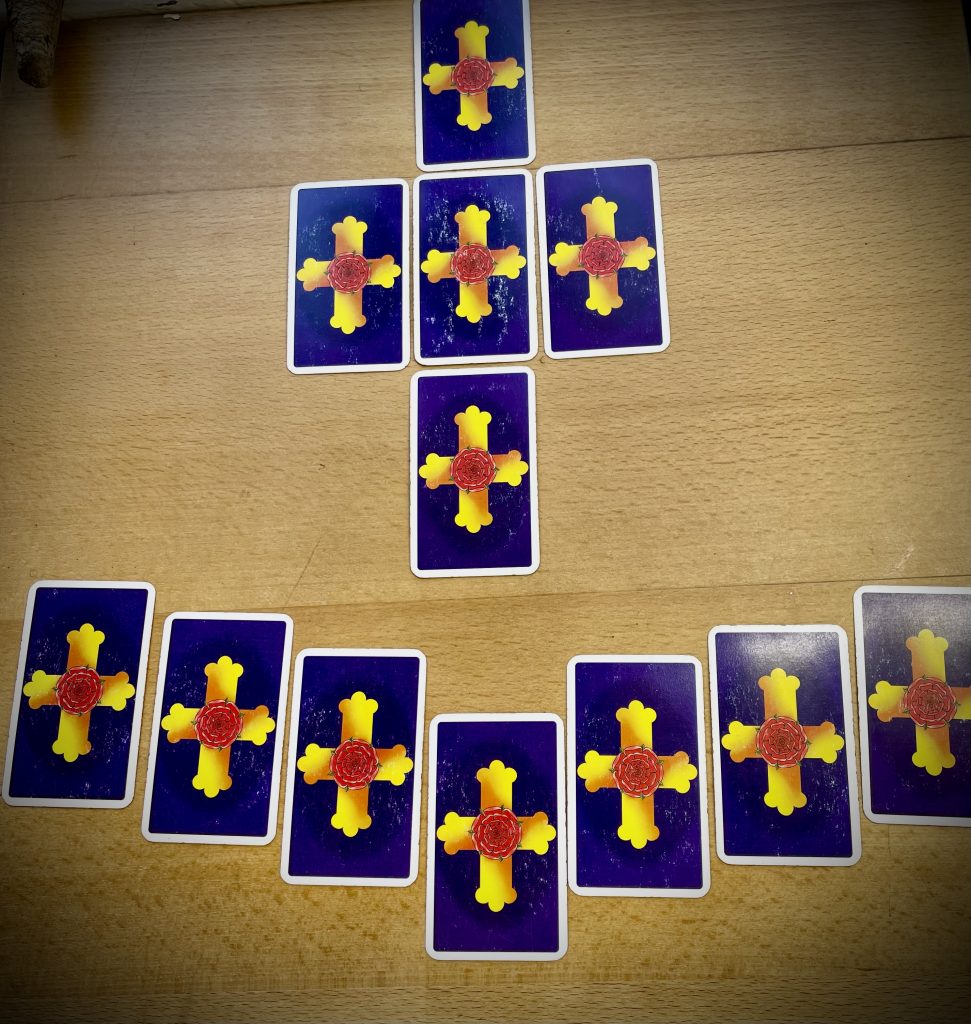

„XVIII“ – „Der Mond“ aus dem Crowley-Tarot.

Am nächsten Morgen befrage ich meine Tarot-Karten zur Bedeutung des Traumes – und bin nicht überrascht, als die „XVIII“ – „Der Mond“ vor mir auf dem Tisch liegt. Nicht zum ersten Mal: Seit ein paar Wochen verfolgt mich die Karte regelrecht.

„Mond“-Phasen sind keine schönen Zeiten im Leben.

Wenn die Karte in der Legung auftaucht, ist das immer ein Hinweis auf einen tiefgreifenden Transformationsprozess – begleitet von der Information, dass man die bedrohlichste Phase des Übergangs zwischen zwei Lebensabschnitten erreicht hat. In frühen Kulturen wurde dieser „rite de passage“ von Schamanen orchestriert. Sie führten die Menschen durch das steinige dunkle Niemandsland, das sich zwischen den Grenzen auftut und halfen den Adepten mit ihrem Wissen und ihren geheimen Techniken.

In unserer Kultur müssen wir allein durch. Was die Angelegenheit nicht nur unangenehmer macht, als sie sein müsste, sondern auch deutlich riskanter. Denn der „Mond“ markiert immer eine Zeit der Gefahr: die Bilder, die während dieser Übergangsphase aus dem Unbewussten aufsteigen, sind von extremer Suggestivkraft. Alte verdrängte Phantasien, Ängste und Wünsche werden mit einem Mal aktiv. Der Weg ins Neue ist schmal, und links und rechts lauert ein Abgrund aus Süchten und Verführungen. In dunklen Höhlen am Wegesrand verbergen sich die lange vergessenen Monster unserer Kindheit. Sie warten nur darauf, uns anzufallen, wenn wir müde, erschöpft und verängstigt an ihren Eingängen vorbeistolpern.

Während ich auf die „Mond“-Karte vor mir auf dem Tisch starre, taucht das Bild der drei im Kreis schwimmenden Tiere in der Badewanne in mir auf. Auf einmal macht es „Klick“ in meinem Kopf: ich habe vom „Rad des Samsara“ geträumt!

Das „Lebensrad“ ist eines der bekanntesten Symbole des Buddhismus: es zeigt drei Tiere – ein Schwein, eine Schlange und einen Hahn – die, immer im Kreis laufend, ein großes Rad antreiben. Das Bild repräsentiert das menschliche Gefangensein im Samsara – dem leidvollen Zyklus des immerwährenden Werdens und Vergehens der menschlichen Existenz. Die drei Tiere symbolisieren die drei „Geistesgifte“, die uns von Wiedergeburt zu Wiedergeburt immer wieder neu im Leid gefangen halten. Das Schwein steht für Unwissenheit, die Schlange für Hass und der Hahn – an den ich mich nach dem Aufwachen nicht mehr richtig erinnern konnte – für Gier. (Wie schwimmt ein Hahn? Das wusste wohl nicht mal mein Unbewusstes…)

Die Badewanne mit der brackigen Brühe verbildlicht – wie alle Gefässe mit Flüssigkeiten in Träumen – Emotionen. Aktuell bin ich mit dumpfen und einengenden Gefühlen konfrontiert – das Wasser war schmutzig – zu denen ich keinen Zugang habe. Deshalb habe ich während des Traumes nichts gespürt. Das eigentliche unbewusste Thema scheint „Hass“ zu sein, zu dem ich aber Null Bezug habe. Im Traum wusste ich deshalb im wahrsten Sinne nicht einmal, wo „oben“ und „unten“ an diesem „Fisch“ war. Ich habe das Tier nicht mal erkannt, weil mir das Gefühl so fremd ist. Deshalb dachte ich, die Schlange wäre ein Fisch.

Damit ich das Rätsel um die Schlange lösen kann, muss deshalb erst mal das Ferkel sterben: Symbol für meine Unwissenheit. Immerhin habe ich es im Traum schon mal aus der Badewanne geklaubt im Bewusstsein, dass es geschlachtet werden muss.

Nur: wie soll ich das anstellen? Und auch noch als Vegetarierin? Das arme Schwein!

Dass alles so rätselhaft ist, finde ich frustrierend. Und das, wo ich mich gerade so unwohl und verloren fühle! Aber so ist es immer im Mond, das weiß ich aus Erfahrung. Und es gibt keine Abkürzung und auch keinen Notausgang.

Nachdem ich eine Weile nachgedacht habe, sehe ich auch die positive Seite der Traum-Botschaften:

Sowohl im Piraten-Lama-Traum als auch in dem von den Tieren geht es um die Beendigung karmischer Verstrickungen. Das ist eine erfreuliche Nachricht, denn dafür meditiere ich schließlich: Ich möchte das Samsara-Rad der Wiedergeburten hinter mir lassen. Ich nehme die dusteren Träume als Information meines Unbewussten, dass ich zumindest die Chance dazu habe. Nur: wenn der Traum-Vajranatha mit seiner Tarot-Prophezeiung recht hat, werde ich mein großes Lebensziel nicht alleine erreichen. Ich brauche „all of us“ dazu…

Wer immer das auch sein mag.