Maria und ich brechen auf, um mit Suryiel ein Tantra-Wochenende im Retreathaus am Ende der Welt zu verbringen…

Bevor wie aufbrechen, drücke ich Maria das Amulett in die Hand. Es ist ein durchsichtiger kleiner Plastikzylinder, der eine tibetische Gebetsmühle symbolisiert. Darin steckt das winzige Bild von Yeshe Walmo, der zornvollen weiblichen Emanation des Buddha der Bönpos. Samt einer Schriftrolle, auf der in Miniaturlettern ihr Mantra abgedruckt ist.

Vor einigen Jahren habe ich den Anhänger selbst geschenkt bekommen: von einer griechischen Dharma-Schwester, die ich bei den Ngöndro-Teachings der Bönpos kennenlernte. So unbedarft, wie ich meine Tantra-Praxis anging, bräuchte ich Schutz, hatte die griechische Freundin beschlossen. Sie entdeckte den kleinen Anhänger in einem Retreathaus in Österreich – Bönpo-Schnickschnack gibt es nicht an jeder Ecke zu kaufen – erstand ihn für mich, und ließ ihn, wie es sich gehört, gleich noch vom örtlichen Lama weihen. Auf dass er mich vor allen Gefahren – vor allem vor meiner eigenen Ignoranz bezüglich der Praxis – bewahren möge.

Ich freute mich über das Mitbringsel, als sie es mir bei unserem nächsten Aufeinandertreffen feierlich überreichte. Genauer: ich freute mich über die Geste – nicht über das Geschenk an sich: dieses billige bunte Ding sollte ich Tag und Nacht um den Hals tragen?

Ich trage nur echten Schmuck, Modeschmuck finde ich indiskutabel. Außerdem verströmte der Anhänger den Charme einer Hundemarke: ich war immer sehr darauf bedacht, niemanden in meiner Umgebung wissen zu lassen, dass ich so etwas exotisches und seltsames wie tibetischen Buddhismus praktizierte. Und dann sollte ich auf einmal mit diesem Ding um den Hals herumlaufen, das nicht nur aus Plastik, sondern auch offensichtlich buddhistisch war. Und sich – zumindest im Sommer – nur bedingt verbergen ließ!

Selbstverständlich konnte ich das Geschenk nicht zurückweisen, oder – wie gruselige Präsente der buckeligen Verwandtschaft – in irgendeiner dunklen Ecke verstauben lassen. Es handelte sich um einen magischen Artefakt, also hatte ich das Amulett auch zu tragen!

Zähneknirschend beschloss ich, die Angelegenheit als Übung in Demut und Akzeptanz zu betrachten. Was blieb mir auch anderes übrig? Meine griechische Freundin hängte mir das kleine Plastikding feierlich um den Hals, drückte ihr Entzücken darüber aus, dass ich jetzt sicher und geschützt vor allen Gefahren wäre und verließ mich wieder.

Und ich ging von nun an mit dem kleinen Plastikzylinder vor dem Herzen durchs Leben, wieder einmal innerlich über mich und meine Seltsamkeiten den Kopf schüttelnd. Es dauerte etwas, bis ich mir eingestehen konnte, dass ich mich beschützt damit fühlte. Wer hätte das gedacht?

Ich trug den kleinen Anhänger Tag und Nacht und nahm ihn nur ab, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Das Chlorwasser im Schwimmbad, z.B. wollte ich ihm nicht antun. Auch bei gehobenen gesellschaftlichen Anlässen wanderte er vom Dekolleté in die Handtasche – bei mir hatte ich ihn immer.

Deshalb hing er auch um meinen Hals, als ich vor meinem ersten Vajra-Armor-Retreat Zuflucht bei der Khandro nahm, die Übertragung für das Mantra erhielt und damit zu praktizieren begann. Wenn das Mantra täglich praktiziert wird, hatte uns die Khandro während des Retreats erklärt, wäre es der beste Schutz gegen alle physischen und metaphysischen Bedrohungen, die man sich wünschen könne. So fühlte es sich für mich auch an. Ein halbes Jahr, nachdem ich die Übertragung erhalten hatte, legte ich den kleinen Anhänger mit der blauen zornvollen Bönpo-Göttin ab. Ich brauchte ihn nicht mehr. Ich verstaute ihn im Schmuckkästchen und vergaß ihn.

Bis zum letzten Wochenende, als mir Suriyel die Einladung an Maria und mich für eine private Einführung in den Vajrayana-Buddhismus im Retreathaus am Ende der Welt überbrachte. Der Ort ist speziell, er hat eine ganz besondere Energie. Und Maria würde sich dorthin begeben, ohne durch eine Tantra-Praxis geschützt zu sein. Genau so – verstand ich mit einem Mal – hatte meine griechische Freundin gedacht, als sie mich bei dem Ngöndro-Teaching kennengelernte: die anderen Teilnehmer waren durch ihre jahrelange Praxis geschützt – ich hatte nichts! Praktisch veranlagt wie sie war, kaufte sie bei nächst bester Gelegenheit das Amulett für mich und lies es weihen, damit ich nicht völlig schutzlos war.

Bevor Maria und ich am Freitag aufbrechen, krame ich den kleinen Anhänger hervor. Er sieht mitgenommen aus. Das Plastik des Rörchens ist zerkratzt, die kleine blaue zornvolle Gottheit auf der Schriftrolle nur noch vage zu erkennen. Maria freut sich trotzdem – ob über die Geste, oder den Anhänger, behält sie für sich.

Sie hängt ihn sich um den Hals, während wir im Nieselregen vor der Araltankstelle an der Ausfallstraße auf Suriyel warten. Es ist komplett albern, denke ich mir. Ich bin trotzdem erleichtert, dass sie ihn hat.

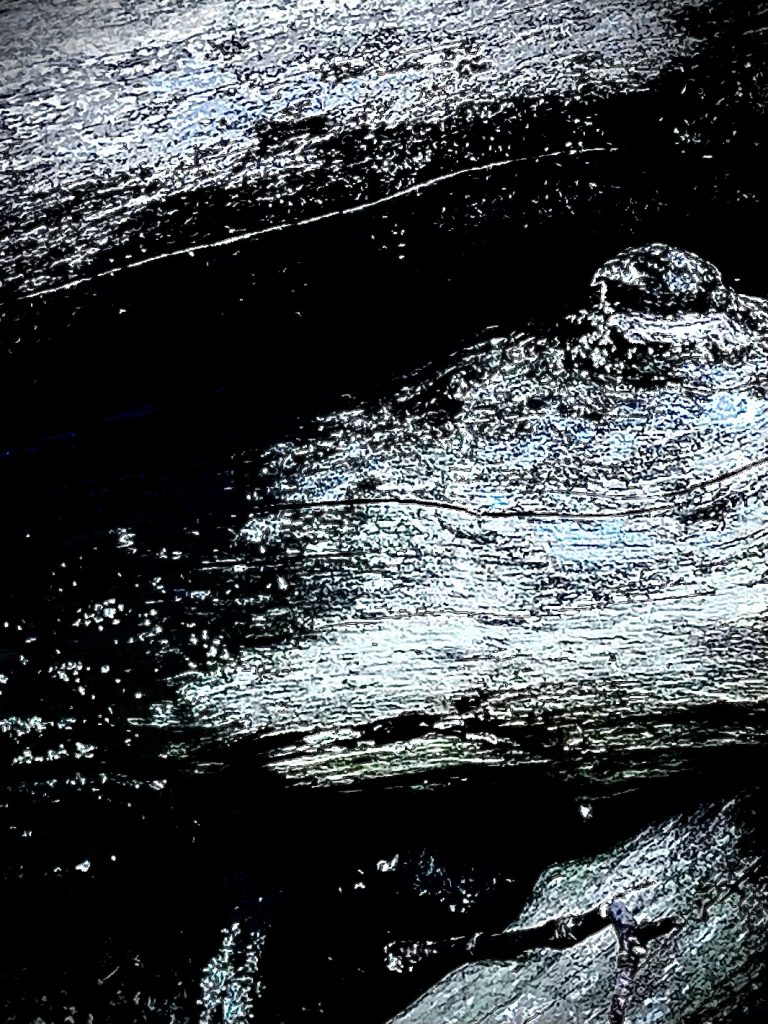

Sie soll ihn niemandem präsentieren, schärfe ich ihr noch ein. Tantra-Magie wirkt nur, wenn sie geheim gehalten wird. Deshalb ziert auch kein Foto des Anhängers diesen Blogtext. Statt dessen muss ein Bild von Suriyels Devotionalien-Sammlung herhalten, mit der er den Rückspiegel seines Autos dekoriert hat. Ich habe das Bild während der Fahrt ins Retreathaus ans Ende der Welt aufgenommen. Wir kamen bei Einbruch der Dunkelheit an, von Uriel freudig in Empfang genommen. Suriyel und ich geschützt durch unsere Praxis – und Maria durch einen kleinen billigen Plastikanhänger „Made in Nepal“.