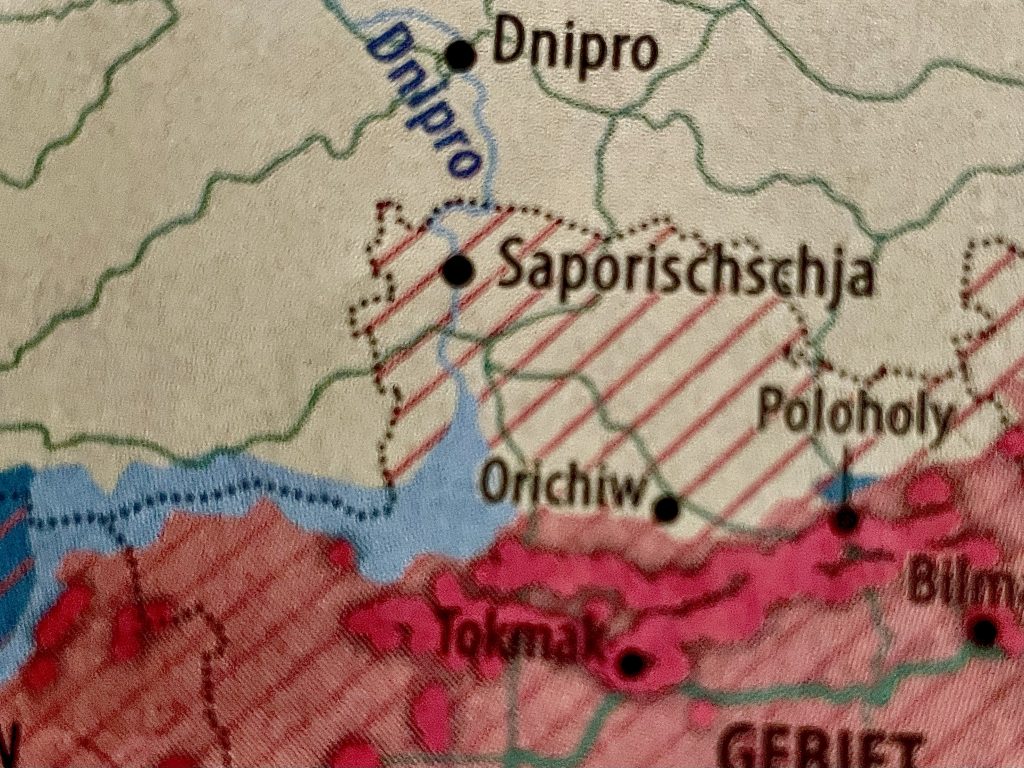

Die Kaffeetasse in der Hand lese ich meine Tageszeitung. An einer Landkarte, die unter einem Artikel über den Ukraine-Krieg abgedruckt ist, bleibt mein Blick hängen. Automatisch suche ich nach Saporischschja, Marias Heimatstadt. Seit wir befreundet sind, steht und fällt nicht nur ihre, sondern auch meine Stimmung mit dem Schicksal der fernen Metropole am Dnipro. Wenn dort wieder einmal ein Wohnblock von Bomben oder Raketen getroffen wird, sind wir beide über Tage bedrückt. Maria, weil sie von Angst um ihre Familie und Schuldgefühlen gequält wird, und ich – so denke ich – aus Solidarität.

Meine Augen wandern vom schwarzen Punkt mit der Aufschrift „Saporischschja“ ein kleines Stück nach unten – und bleiben bei Orichiw“ hängen.

Auf einmal glaube ich die Stimme meines verstorbenen Großvaters zu hören. Es ist, als würde er aus dem, kurz vor seinem Tod verfassten, Lebenslauf zitieren: „10.10.1943: ca. 6 km ostwärts Orechov (bei Saporroschje-Dnjepopetroysk) durch Granatwerfer am Kopf verwundet“

Die kleine Landkarte in meiner Tageszeitung zeigt den aktuellen Frontverlauf im Süden der Ukraine – und die Befestigungsanlagen der russischen Besatzer. „6 km ostwärts Orechov“ hatte mein Großvater geschrieben. Von Saporischschja in die Kleinstadt Orichiw (russisch „Orechov“) sind es siebenundfünfzig Kilometer, informiert mich Wikipedia. Ich schätze die Distanzen auf der Karte ab: sechs Kilometer – denke ich mir – zwischen dem kleinen schwarzen Punkt auf der Karte neben dem Ortsnamen „Orichiw“ und dem dicken roten Streifen, der östlich davon die russischen Panzersperren und -Gräben symbolisiert, sind realistisch.

In sechs Monaten wird es achzig Jahre her sein, dass mein Großvater genau an diesem Ort während einer Panzerschlacht schwer verwundet wurde. Mehr als 2200 Kilometer östlich seiner bayerischen Heimat, irgendwo in den unendlichen Weiten der damaligen Sowjetunion.

Das Schicksal und die Weltpolitik des zwanzigsten Jahrhunderts hatten ihn mit gerade einmal vierundzwanzig Jahren aus seinem vorbestimmten Dasein als katholischen Gemeindepfarrer heraus- und in die Brutalität eines völkerrechtswidrigen Krieges hineinkatapultiert.

Ohne den Krieg gäbe es mich nicht: mein Großvater verlor an der Ostfront nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seinen Glauben. Als er – an Körper und Seele schwer gezeichnet – wieder in seine bayerische Voralpenidylle zurückkehrte, war nichts mehr für ihn, wie es vorher gewesen war. Er schloss sein Theologiestudium nie ab. Statt dessen wurde er Beamter und gründete eine Familie. Erzkonservativ blieb er. Als mein Vater – mit ebenfalls vierundzwanzig Jahren – unbedachterweise ein Kind zeugte, bestand mein Großvater darauf, dass er die schwangere Freundin zu heiraten hätte. Zum Ausgleich bot er an, das Kind bei sich aufzunehmen. Ich wuchs während der ersten vier Lebensjahre bei meinen Großeltern auf. Sie lehrten mich Beten. Obwohl er den seinen verloren hatte, war es für meinen Großvater unvorstellbar, ein Kind ohne Glauben aufwachsen zu lassen.

Acht Jahrzehnte später wird ein anderer völkerrechtswidriger Krieg Millionen von ukrainischen Frauen und Kinder zur Flucht zwingen. Eine davon ist Maria, der ich auf seltsame Weise in einem Park in Leipzig begegnen bin. Ihre Familie lebt seit mehreren Generationen in Saporischschja. Sie kennt Orichiw gut, hat sie mir erzählt. Es wäre eine nette Kleinstadt direkt an der Kinska, einem Nebenfluss des Dnipro.

Ohne den Krieg gäbe es mich so wenig, wie die Freundschaft zwischen Maria und mir.

„Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien,“ schrieb Heraklit vor 2.500 Jahren.

Eine zeitlose Wahrheit, so bitter sie auch ist.

Schreibe einen Kommentar